令和7年4月15日

いつもの様に妙応寺の山門まで来るといつもと違う旗と提灯が掛っていて「そう言えば駐車場に入る所の掲示板に『今須稲荷』のお知らせがしてあり4月15日は本日だ。」と気が付きました。そしてその瞬間に「中学時代に実施されていた今須稲荷の大祭は盛大に行われていて、色んな話題で持ち切りだったな。」と思った次第です。

具体的に言うと今須稲荷の大祭の日は学校もお昼の給食が終了後は休みになり文字通り『地域行事』の様な感覚であったと思います。演芸もあり、15時からは終了を知らせる様に『餅撒き』が行われお餅の裏に何かが書いてあると景品まで貰えた様に記憶しています。お寺が地域の中に溶け込んでいる形だったと思います。だからその当時は妙応寺において『日曜学校』も行われていました。

今も私は妙応寺からほぼ近くに住んでいますが、何の話題も聞こえてこないのは非常に残念です。そう言えば8月初旬に毎年実施されている『施餓鬼法要』も、盛大に行われていた時はお供えを準備して朝早くに順番を取りに行き、順番が来る前に家族揃って食事を頂くのも楽しみの一つだったと思うのですが一週間に渡って朝7時から21時まで行っていたのも3日で午前中のみの様な状態です。何か寂しいです。

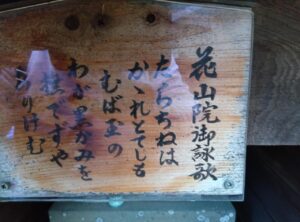

二つ目の話題はいつもお墓参りの時に3仏(観音様・毘沙門天様・不動明王様)に水を手向けた後に7段の階段を上って2つのお社にお参りするのですが一つは地蔵菩薩さんで、その隣のお社にある奥家さん風の石仏に手を合わせていたのですがお社の屋根の所に木札があり『花山院』とあったのを何となくスマホで写真を撮り、

改めて本部施設のパソコンで検索してみると「なななんと、天皇様だった」と言う事で「何で天皇様のお墓が妙応寺にあるんだ。」と思ったのですが「この情報はいずれまた」と言う事で。