令和5年12月24日

朝早くに目覚めて、再び寝る努力をするのも勿体なくなり、ガラケーの携帯で撮った写真を懐かしく思いながら見ていると、どういう意図があったのかは当然の如く忘れているのですが、金剛杖の写真が連続で撮ってあるのを見つけて、「よし、今日のコラムは金剛杖を話題にしよう。」と言う事で、ガラケーの携帯で本部施設に写真を送信してから原稿を書く事にしました。

最近お会いした方から「理事長さんのコラムを見させて頂いたのですが、よく毎日あれだけのボリュウームで書けますね。」と言われた時に「思いついた時にタイトルだけでもガラケーの携帯に記憶させておいて、その後は寸暇を惜しんで時間を見つけて書くようにしています。」と答えた次第です。

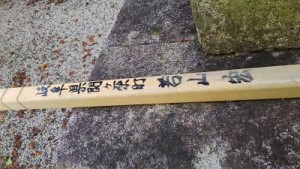

本日は早くに目覚めたので、かつての写真の中でネタ探しをしたと言う事です。本題に入ります。私が金剛杖に出会ったのは、高校2年の4月7日に母親代わりだった姉が急逝して2年生の1学期は『糸の切れた凧』状態だった時に当時、四国巡礼歩き団参が目的で成り立っていた滋賀信行会と言う信仰団体の山東支部長をしていた熊の様なガタイで鉄砲打ちの伯父さんに騙された形で(話を聞いた時にはその様に思っていました。)、四国遍路に行った時に初めて金剛杖を手に取りました。金剛杖を持った時には正直「こんな杖なんか無くても歩けるぞ」と今から思えばとても生意気な事で恐れ多い事を考えていたものでした。しかしながら、実際に徳島・坂東の駅で降りて最初の難所である11番札所から12番札所である山越えで必死に歩いていると「自分一人で歩いているのでは無い。」と言う事を身を持って理解してからは金剛杖の有難さを知る事となりました。(この頃からですかね。実践を通しての行動力身につけたのは。だから『行動の老施協』と言う言葉は私の中で根付いているのだと思っています。)厳しい上り坂を団体で歩いていて『自分の力だけでは無い』と思った時に力強く金剛杖を突きながら「南無大師遍照金剛」を大きな声で唱えさせて頂くと頑張って歩けた様に思います。

四国遍路に初めて行かせて貰ったのが高校2年の夏休みですから、今から53年前になるのですが今はなかなか四国遍路のご縁は頂けませんが、25年前に本部施設本館を造らせて頂いた時も弘法様信仰の想いを形にして、その考えは一切ブレる事が無かった事によって、本部施設新館を計画した時に高野山の静慈圓前官大僧正に各ユニットに書を書いて頂き、その後はコロナの時期を除いて毎年8月20日と決めて本部施設に来て頂き、親しくさせて頂いていたことにより、盲養護老人ホーム『優・悠・邑 和(なごみ)』の竣工式では、愛染明王の梵字を書いて頂くパフォーマンスまでして頂き、和(なごみ)の施設には多くの掛け軸や祈りの品物を頂きました。これも、ブレる事の無い信仰の賜物だと思いますし、その繋がりから色んな展開をさせて頂いているのも有難い事です。何事も一生懸命が私の生き方ですのでリピーターの皆さん、これからも宜しくお付き合い下さい。